2008年北京奧運會作為中國向世界展示現代化成就的窗口,其場館建設曾被譽為“奇跡工程”。鳥巢、水立方等標志性建筑不僅承載了體育競技的激情,更成為北京的城市名片。隨著奧運熱潮退去,部分場館陷入“后奧運時代”的運營困境。

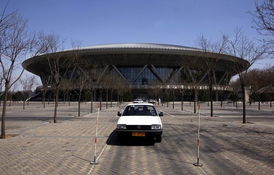

如今驅車經過北京北部的奧運園區,依然能看到巍然矗立的鳥巢與水立方——它們因定期舉辦商業活動與旅游參觀而維持著活力。但若將視線轉向五棵松籃球館周邊或順義賽艇場地,則會發現銹跡斑斑的護欄、雜草叢生的訓練場和長期封閉的附屬設施。某退役運動員曾在社交媒體感嘆:“當年揮灑汗水的熱身場地,現在連大門鎖鏈都已銹蝕斷裂。”

這種閑置現象背后存在著復雜的運營邏輯:

1. 專項場館功能單一,改造利用成本高昂

2. 區位偏離市中心,日常利用率低

3. 維護經費與商業收益難以平衡

值得注意的是,這種困境并非北京獨有。里約奧運會的馬拉卡納體育場如今看臺破損嚴重,雅典奧運場館更是早已荒草叢生。如何破解“奧運遺產”魔咒,已成為所有奧運主辦城市面臨的共同課題。

與此同時,與奧運場館相隔數十公里的北京駕校訓練場卻呈現出截然不同的景象。在昌平區某駕校練習場,周末清晨便已有百余學員排隊等候。這種強烈反差折射出城市公共空間利用的深層邏輯——與民眾日常生活緊密相連的基礎設施,往往具有更強的生命力。

有城市規劃專家建議,奧運場館轉型不妨借鑒駕校的“平民化”思路:將部分區域改造為市民健身中心,把停車場夜間開放為駕駛練習場,甚至利用場館空間開展青少年體育培訓。事實上,水立方已成功轉型為集游泳、嬉水、演出于一體的綜合娛樂中心,其每年接待游客量達200萬人次。

當我們在回望奧運輝煌時,更應思考如何讓這些承載著民族記憶的建筑真正“活”在當下。或許正如某位建筑設計師所言:“偉大的場館不應只是紀念碑,而應成為城市跳動的脈搏。”在新建場館已全面推行“可持續設計”的今天,對現有奧運遺產的活化利用,正是對“綠色奧運”理念的延伸實踐。